Dagli aranceti pendono le vite interrotte degli emigranti. Ma Rosarno è anzitutto il paese della rivolta degli africani, per i diritti, e dalla «caccia al negro» che ne seguì sino al punto che furono costretti, i neri, a lasciare queste terre tra l’8 e il 9 gennaio 2010. Un paese sospeso tra identità incomprese, che attraversa gli anni senza mutazioni, fino a diventare il simbolo dell’Italia divisa in due. Tra rifiuto e accoglienza.

L’inchiesta su Panorama

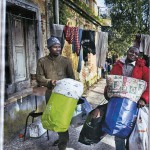

A Rosarno è di nuovo tempo di clementine e arance. Alle 5.55, in via Nazionale, sotto lo sguardo obliquo dei «caporali», il mercato dei braccianti riparte puntuale. Il ragazzo nero, magro come un chiodo, si trascina dietro una busta di plastica annodata sull’orlo. È l’unico tocco italiano, la marca del discount che dondola nel vuoto. All’improvviso scivola dentro un furgone bianco a nove posti, il motore fumante Lo guida uri altro ventenne, pure africano. A fianco a fianco, sagome. Sullo sfondo insegne abbaglianti, caffè, scheletri di cemento, capannelli, muri scrostati, panni stesi al gelo, manifesti elettorali strappati, persiane serrate. È Rosamo, provincia di Reggio Calabria.

È passato un anno dalla rivolta degli immigrati e dalla «caccia al negro» che ne seguì. Furono costretti, i neri, a lasciare il paese tra l’8 e il 9 gennaio. Ora non più di 650 di loro, sui 2.500 originali, sono tornati a lavorare nella Piana di Gioia Tauro. Per varie ragioni. Perché il settore è in crisi, si lamentano gli agricoltori. Ma anzitutto per il timore di nuovi scontri, tanto è vero che ai braccianti africani sono subentrati in massa bulgari e romeni. Donne comprese. «Da Sofia ne sono arrivati 500, a bordo di dieci bus» sussurrano in paese.

Gli ultimi rapporti della polizia confermano il fenomeno. E il ricambio ha un vantaggio evidente: «I nuovi braccianti provengono da stati membri dell’Unione Europea, anche se lavorano in nero, al momento dei controlli non devono esibire il permesso di soggiorno» spiega il questore Carmelo Casabona. Come dire: se l’attenzione su Rosarno rimane alta, almeno le multe saranno più basse.

Così in via Nazionale continuano ad avvicendarsi volti e sguardi di due continenti. Tra loro ci sono i feriti del gennaio 2010. Konade, il ragazzo impallinato con un fucile da caccia; Saikon, bastonato perché vittima del raptus collettivo. «Alternative non ne ho» fa intendere il primo. «Ho moglie e figli in Gambia, vorrei portarli qui, non li vedo da quattro anni e mezzo» dice il secondo, mostrando il piccolo tesoro fasciato nella plastica: indumenti, per difendersi dalle intemperie.

Braccia e sudore per un pugno di euro. «Le paghe sono le stesse dell’anno scorso: 25-30 euro a giornata, oppure 1 euro per ogni cassetta ricolma. Meno 2 euro e 50 centesimi, il prezzo del trasporto nelle campagne». I caporali? «Ancora gestiscono il mercato delle braccia: contattano i connazionali africani la sera prima, anche se non tutti accettano di lavorare con loro» segnala l’Osservatorio migranti. È la ragnatela dello sfruttamento: squarciata ad aprile 2010, con gli arresti e i sequestri dell’inchiesta Migrantes, la rete si ricompone all’alba del 2011. Dice a Panorama il questore Casabona: «La polveriera Rosarno potrebbe riesplodere se non si rimuovono le cause di disagio. La vera scommessa è favorire l’integrazione, attraverso rapporti di lavoro regolari, alloggi con equo canone, il ricongiungimento familiare».

Un percorso in salita, secondo la 83enne che gli immigrati chiamano «marna Africa». Norina Ventre ogni domenica organizza la mensa della solidarietà. E racconta: «Un anno fa, ragazzacci avevano distrutto tutti i tavoli per impedirci di servire i pasti, ma il nostro “ristorante” ha ripreso a funzionare. E l’altra settimana si è seduto un ragazzo dal volto scorticato: colpito allo zigomo, con un casco». Episodi isolati, commessi da giovani spavaldi. Tutti cresciuti nel solco tracciato dalla ‘ndrangheta. «La percentuale degli affiliati nella zona è elevata. Ma il problema non è soltanto nel numero, è anche nella qualità e nell’incidenza del fenomeno mafioso» sottolinea il procuratore generale di Reggio Calabria, Salvatore di Landre

Il magistrato è in prima persona nel mirino di una escalation criminale, cominciata il 3 gennaio, quattro giorni prima dei fatti di Rosarno, con il ritrovamento di una bomba vicino al suo ufficio. «Le due situazioni rappresentano facce diverse di un prisma, anche se si tratta chiaramente di fatti distinti, non riconducibili» sostiene.

A Rosarno il sindaco è stato eletto il 13 dicembre 2010, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose: Elisabetta Tripodi, del Pd, si ritrova ad affrontare il battesimo di fuoco. «In 12 mesi nulla è stato fatto per favorire l’accoglienza. La situazione rimane drammaticaperché manca un centro dove ospitare i lavoratori stagionali» incalza Peppe Pugliese, del movimento Africalabria, minacciato un anno fa perché «amico dei neri».

Durante l’emergenza freddo, i volontari si adoperano per raccogliere indumenti, materassi, scarpe, anche attraverso appelli su Facebook. Panorama segue le operazioni della prima distribuzione di aiuti umanitari promossa dai ragazzi di Onda rossa, a cui si aggiunge il contributo del-l’associazione San Ferdinando in movimento. Da Cinquefrondi a Rosarno arriva un camion di speranza.

Altri segnali positivi: quattro immigrati (fra le vittime della violenza) oggi vivono a Polistena, in una casa di proprietà della parrocchia, e lavorano con don Pino De Masi, nella terre confiscate ai boss e affidate a Libera; mentre la Caritas di Drosi, con don Pino La Rocca, fa da garante per gli affitti delle case messe a disposizione dai parrocchiani. «La spesa è di 50 euro al mese, tutto incluso. In 50 hanno già un tetto» sorride Ciccio Ventrice, responsabile dell’associazione cattolica, mentre Aziz Comparoe, 22 anni, mostra la casa dove abita. Pulito e ordinato. Eppure, sembra una goccia nel mare.

Svuotate le fabbriche che ospitavano gli immigrati, a Rosarno e nei dintorni sono spuntati dieci accampamenti: meno visibili, più degradati. Gli africani dormono in casolari diroccati, fra travi inclinate, lamiere, fornelli a gas, teloni di plastica per fermare pioggia e calcinacci, miasmi e filmi che bruciano gli occhi e l’anima. Giacigli per terra, appoggiati su legni, cigolanti su sgangherate reti. Né acqua, né elettricità, né gabinetti. Una bomba igienico-sanitaria che può rendere micidiali comuni malattie «Per Marcus è stato così. Stroncato dalla polmonite. All’età di 36 anni» sottolinea Pugliese. E aggiunge: «Purtroppo, non è l’unico caso censito».

Con Saikon e Konade, anche Sang Batch Correa, campione di pugilato, sopravvive in condizioni indescrivibili. «Se solo ci fosse più cooperazione» ragiona il 41 enne in quella che definisce una «crazy home», la sua folle sistemazione. L’ingresso celato da una tenda, tra fango e rifiuti. Si sta seduti su un materasso stretto tra altri 11. Spazi indistricabilì. Alla luce di una candela, non si distinguono le facce, solo le ombre.

E Sang, in inglese, ripercorre le tappe che l’hanno riportato nell’anonimo paese sotto il tacco della ‘ndrangheta. Perché a Rosamo tutto appare sospeso, non solo le vite interrotte degli emigranti. L’ospedale, per esempio. Posa della prima pietra nel 1966, lavori da completare in 24 mesi, proseguiti per 24 anni: mai aperto. Ancora, le fabbriche dismesse. E le palazzine lasciate a metà. Mattoni e pilastri a vista, troppe incompiute. Anche in via Nazionale, la strada che attraversa gli anni senza mutazioni, fino a diventare il simbolo del comune diviso in due. In bianco e nero. Tra desideri che danno forma al paese, oppure riescono a cancellarlo.

Un anno dopo, punto e a capo: video link Due anni dopo, il boom di arrivi: link